柏尾建設は住む人へのやさしさを追求する健康住宅を目指します柏尾建設は住む人へのやさしさを追求する健康住宅を目指します |

||||

こんにちは。大工の柏尾です。 今回は洗面台を調べる機会があったのですが、いったんまとめておこうと思いました。 以前、エアコンをまとめたことがあるのですが、同じ程度にまとめられたらいいなと思います。 今回調べたメーカーは、タカラ・TOTO・クリナップ・リクシル・パナソニック・トクラスの7種類です。 トクラスは聞きなじみが無いかもしれませんが、ヤマハの住宅部門が独立してできた会社で、もとはピアノで有名なあのヤマハです。 人造大理石が得意だそうで、キッチンやユニットバスもあり、しっかり大きな住宅設備機器メーカーです。  さてまずは共通している情報からまとめます。 洗面台を部分的に分けると 『ミラーキャビネット』 『ボウル』 『カラン』 と分けられるかなと思います。 まずミラーキャビネットは鏡、収納、照明、コンセント等がまとまったパーツです。そもそも付けないこともできますし、鏡裏の収納で決め手になる事もあると思います。つけるときは電気工事が必要になり、キャビネットの裏か近くにコンセントが必要になります。 次にボウルですが、ほとんどのメーカーでボウルの高さは床から大体75センチ・80センチ・85センチの3パターンから選ぶと思います。 そしてボウルと収納の幅ですが、60センチ・75センチの2種類から選べ、横に収納を付けると90センチにできたりします。 そしてカランですが、いわゆる蛇口のことで、ほとんどのメーカーで混合栓になっており、レバーひとつで水とお湯の使い分けができるようになっています。 あと、カランは少しグレードを上げるとセンサー式にできるようです。コロナの影響でカランに触らずに水を使う需要が出てきているようです。 ちなみに、少し前まではカランのレバーを上げて水を止めるもの、下げて水を止めるものいろいろだったそうですが、いまでは下げて水を止めるタイプで統一しているそうです。詳しくわかりませんが、上から物が落ちてきて、水が出しっぱなしになるのを防ぐためという説があります。  さて、まずボウルについて書きますが、今回一番ややこしく、まとまってない内容は、ボウル部分の材料の一つである『人造大理石』です。 洗面台のボウル部分の材質は、大きく分けて ・ホーロー ・陶器 ・人造大理石 の3種類になります。 この人造大理石ですが、呼び方が『人造大理石』『人工大理石』と別れていたりします。大理石と名前がついていますが、大理石は使っておらず、そもそも石ではありません。 材料は樹脂を固めたものであり、石を粒にして入っている場合もあるらしいですが、人造と人工の使い分けに明確な定義はわかりません。 何にせよ、日常使う分には大差のない性能の様です。 製法によって大量生産が可能で、割と安価で売られることが多い印象です。 次に陶器ですが、焼いて作られる固い材質で、表面が強く、細かい傷やへこみはつきにくい材料です。その分割れると大きなひびが入り、ボウル全部を交換する必要が出てきます。 最後にホーローですが、ホーローは、鉄の表面をガラスコーティングしている材料です。ホーローの表面は陶器と同じくとても固いですが、衝撃でいきなり大きなひびが入ることはありません。ただ、瓶を落としたりして陶器なら割れてしまうほどの衝撃を与えた場合、ガラスコーティングが割れて、そこから中の鉄が錆びる事になるので、耐久力がどちらが上とは簡単には決められない状態になっています。 ちなみにボウルの形状ですが、後ろが高くせりあがっている形のものがあり、ミラーキャビネットとの継ぎ目を高く上げ、水はねで継ぎ目のパッキンが汚れないようにしてある商品もあります。 他にもボウルの外側に幅10センチ程の水平な、メガネなどが置けるスペースを作っている商品もあり、メーカーごと、商品ごとにいろいろな工夫が見られます。  次にまとめるものはミラーキャビネットです。 先ず鏡は1枚か3枚かを選ぶことができます。 そして、1枚の時は両サイドは収納になり、コップなどを置く棚が付くのが一般的です。さて、鏡が3枚で、鏡の裏に収納があるものを選ぶとき、違いとしては鏡の開く方向です。両側の鏡を内向きに開くか、外向きに開くかを選ぶことができます。 たとえば中のものを取り出しやすさを優先すると外向きに開くタイプがいいですし、鏡がすべて内側に向いてほしい時は内側に開くタイプがお勧めです。 ちなみに、トクラスの洗面台は鏡の裏に鏡がついている商品もあり、5面鏡として使えるものもあります。トクラスは鏡裏の収納の底部分にスリットをつけて、濡れたコップを入れても大丈夫なように工夫した商品もあります。 他のメーカーでは、TOTOのミラーはスイング三面鏡という、両側は右にも左にも開く機能がある商品があります。 次に、照明の位置を3枚鏡の隙間に持ってきた商品もあります。 縦向きに細長い照明となっていて、身長に関係なく光が顔に当たる機能です。 パナソニックやトクラスはタッチレスで照明のオンオフができるなど、いろんな工夫がされています。 そして、コンセントを鏡の裏の収納の中に付ける工夫もあります。 右だったり左だったりいろいろですが、電動歯ブラシなどの充電する機械を、収納の中で充電できるという機能です。メーカーによって、外のコンセントが無い場合があるので、ドライヤーなどで外にもコンセントがほしい方はちょっと注意です。  最後にまとめるのがカランと収納です。 メーカーによっても商品によって変わりますが、通常のレバー式かタッチレス水栓、壁だし水栓もあり、ほんとに工夫が様々です。 タッチレス水栓は、例えば停電の時に水が使えないと困るので、カランの裏側の、収納の中から見える部品を操作して水が出せるようにしてあります。ただ、結構ややこしいので万が一の時は注意です。 壁出し水栓は、ボウルとの境目に水が溜まりにくく、汚れにくい特徴があります。こちらもレバー式とタッチレスとあり、好みで選ぶことができます。 壁だし水栓の蛇口の先も引っ張り出してのばして使えるものがほとんどなので、ボウルの隅まで水で流すことができます。 ちなみにTOTOは、きれい除菌水を排水口に向けて吹き出す機能も付けることができ、排水口をきれいに保てるほか、使いおわった歯ブラシも除菌水で流すと、雑菌を抑えられる機能があるそうです。(除菌水をつくるカートリッジがあり、3〜5年一回とかで交換が必要なのだそうです。) 収納は、引き出し、開き戸の2パターンがあります。 一般に引き出しの方が価格が高いです。 タカラは扉がホーローになっていて、磁石が付くので扉のどこでもタオル掛け等が付けられることが特徴の一つです。 さらに、中までホーローの商品なら、熱いドライヤーも熱いまましまえる機能もあります。 クリナップはステンレスキャビネットとなっており、湿気の多い所でも丈夫で長持ちするキャビネットとして、使うことができるそうです。  以上、だらだらとまとめてみましたが、結論は商品ごとに違いすぎてわからない、という事になるかもしれません。 ここまで読んでみて、ちょっと気になった機能が一つでもある方は、その機能を含んだ商品を探してみると、何もない所から探すよりは少し探しやすくなるかもしれません。 実際は洗面を買い替えるタイミングとしては水漏れが発生してすぐに変わりがほしい、だったり、車いすになって使いにくい、だったり結構選択肢が少ない状態かもしれません。車いす用の洗面は、下側に収納が無く、車いす用にボウルが浅く、床からのスペースを広くしています。気になる方は近くの工務店に聞いてみるといいと思います。 最後に選択肢を増やすことになりますが、工務店によっては自社施工で洗面を作ることもできます。鏡裏に収納はいらないし、水とお湯が出れば引っ張り出せるシャワーはいらない、と考える方は、自社施工の方がいいかもしれません。 人によっては変わった形のカラン(バナナの形の蛇口とか)が欲しい人は自社施工になります。 洗面化粧台は水道屋さんや電気屋さんが絡む難しい工事です。そしてほぼ毎日使うのでちょっとした工夫が結構大切な商品でもあります。ここまでまとめても、おすすめが絞れない、とても大変な項目でした。あと、ショールームに行っても水が出せるところはほぼなかったので、どのくらい水はねがあるのか、シャワーはどのくらい広がるのか、等はつけてみないとわからない、という、結構選びにくい商品なんだな、とも思いました。 専門家が結構悩むものです。これを読んでくれた方はご自分の家の洗面台が壊れる前に一度検討し、次に買う洗面台の方向性を少しでも決められたら、この日記が少しでも方向性を決める手助けになれば幸いです。

Comment(0)Trackback(0)

この記事のトラックバックURL

ボットからトラックバックURLを保護しています

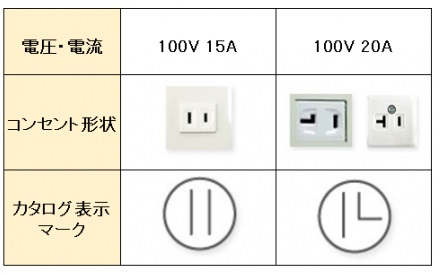

去年末、エアコンの取替工事をする機会がありました。 その時に、すこし情報をまとめてみたので記録に残しておきたいと思います。 おすすめのメーカーを並べる日記ではないので、ただのエアコンの個人的に気になった話のまとめ、と思って見てもらえたらと思います。  まず、今回、調べたメーカーは、ダイキン、パナソニック、富士通、日立、コロナ、シャープです。 調べたといってもインターネットで調べられる範囲なので、時間があれば各社のホームページで調べることで、僕より詳しくなれると思います。 エアコンの話は、詳しく説明すると何時間もかかる程とても奥の深い話です。少しでも興味があったり、近いうちに買い替える予定があれば、ちょっと調べてみるといいと思います。 さて、まず個人的に気になったポイントは、エアコンの出力です。どのメーカーにも言えることですが、エアコンのグレードによって、出せる最大出力が違います。具体的に言うと、同じメーカーの、同じ6畳用のエアコンで、グレードが違うものは出力が違います。 あるメーカーでは、 スタンダードモデルの6畳用の暖房能力が0.7〜3.9KW、 上位機種になると、6畳用の暖房能力が0.6〜6.2KW、 となっています。 これは、どこのメーカーを見ても、暖房能力の最大値はスタンダードモデルより上位機種の方が大きくなります。上記の例を見たときに、おなじ6畳用なのに、上位機種の最大能力は1.5倍ほどの数字になっていることに驚きました。 電気代にどこまで影響が出るかは計算できなかったのですが、少し能力の大きいものを選んで、余裕をもって運転している方が、エアコンが故障せずに長持ちし、結果的にお得な買い物になると思います。この出力表示を見ずに、〇畳用や、金額だけを見て決めてしまうと、エアコンが余裕なく運転し、故障が早くなってしまう可能性があります。  次に気になったポイントが、コンセントの形です。 少し話がずれますが、一般的に住宅のコンセントは100V(ボルト)と言われる規格で電気が流れていますが、IH,食洗機、エアコン等のパワーがほしい電化製品は、200Vの電気が使われることがあります。ただ、普通の電化製品は100Vで動くように設定されているので、200Vなんて強い電気を使うとすぐに壊れてしまします。そのため、間違いが無いように、普通の縦二本のコンセントは100V、縦二本のうち片方がL型やT型の形のコンセントが200Vという事になります。  話を戻しますが、100Vで動くエアコンより、200Vで動くエアコンの方が出力が上がり、広い部屋をしっかり暖めたり、冷やしたりすることができます。今使っているエアコンが100Vか200Vか、次に使いたいエアコンは100Vか200Vか、はコンセントの形だけで結構わかるので、買い替えの時はコンセントの形を確認するのがいいと思います。  ここからはメーカーごとの話になりますが、いろいろなメーカーの機能を見ていると、暖房、冷房、空調、の3種類の機能に分けられるかなと思います。  暖房の例で行くと、冬場、暖房を使っているとエアコンが時々止まることがあります。 エアコンの暖房機能は、すごく乱暴に言うと室内の冷気を屋外に吐出す機能です。しかし、暖房を使うときの屋外は、雪が降るほど寒い時もあります。そうなると、屋外で冷気を吐出したくても霜がついて吐出せなくなることがあります。そこで、室内の暖房を止めて屋外機の霜取り運転をします。 この霜取り運転の時も室内の暖房を止めないという機能を『コロナ』というメーカーさんが『ノンストップ暖房』として売り出しています。 他にもパナソニックは『すぐでる暖房』という機能を付けたりして、各社暖房の機能は紹介されています。  冷房に関しては、やはり湿度調整が多いように思います。たとえば三菱さんの『さらっと除湿』や、ダイキンの『うるる加湿』『さらら除湿』など、これも各社ホームページで紹介されています。 住宅の湿度は40%〜60%が適切と言われており、低いとのどの痛みなどの悪影響があり、高いとカビや菌の繁殖といった悪影響があります。 湿度も話し出すと長くなりますが、一つ例を挙げると「気温30℃湿度50%」の外気を「気温20℃」まで下げると、湿度は80%を超えます。 調湿機能が充実しているのは人にも家にもうれしい話だと思います。  3つめの空調ですが、これはかび臭い空気を出さないためのエアコン内部の掃除機能や、気流コントロールの機能です。ここを調べるのが一番楽しかったかもしれません。 ・パナソニックは『ナノイーX』と呼ばれるイオンを使い、カビ菌、雑菌の抑制をする機能があるそうです。 ・ダイキンは『ストリーマ』と言われる酸化分解力を持つプラズマのようなものを使ってカビやアレル物質抑制を図るそうです。 ・日立は『凍結洗浄』と『ヒートプラス』という機能で、エアコン内部に霜を付け、溶かして汚れを流したり、高温のお湯で内部洗浄をすることで、油系の汚れを落としたりするそうです。 ・コロナは『アクアドロップ洗浄』という、大量の結露水で内部の掃除をする機能を備えているそうです。 ・シャープは『プラズマクラスター』を使い空気清浄を行うことができるそうです。シャープは、大手メーカーのエアコンの中では、唯一空気清浄器並の能力を持っているそうです。ほかのメーカーさんも空気清浄機能付のエアコンはあるので、どこまでの差があるのかはホームページではわかりませんでした。 ・富士通は『デュアルブラスター』と言われる機能を持ち、吹き出し口が複数あるので、2種類の気流を利用し、部屋を快適に保つために自然な気流を実現するそうです。説明が難しいですが、画像で室内機を見てもらいたくなる、複数吹き出し口のある変わった形をしています。  最後に、エアコンクリーニングについてです。 利用される方は結構利用するそうで、できれば年1回程度はハウスクリーニングの業者に掃除してもらうのがいいそうです。 私はほぼ掃除をしないので、お掃除機能のあるエアコンを選びましたが、お掃除機能があるエアコンは、エアコンクリーニングを依頼すると割高になってしまします。大雑把なイメージの金額ですが、通常15,000円程度のものが、25,000円程度に上がるようです。お掃除機能があると、分解、汚れない為の保護の手間が増えるためかなと思います。 私のように、業者に頼まず、ほぼ掃除もしない人には、お掃除機能付きはお勧めします。 いろいろ調べましたが、私には建築の知識はあってもエアコンのような家電なんかの知識は全くないんだなと痛感しました。 住宅に関わる仕事をしているので、周りに専門家がいて知識が集めやすい環境にいるのに、床板や構造用合板、耐震金物ばかりに目が行って、家電、キッチンなどの住宅設備や保険なんかの情報は疎いままで、なんてもったいないことをしていたんだと思い知りました。 これからはこのホームページに少しづつ住宅の知識を書き溜めていき、読み返せば住宅のことがチョットわかった気になるようなページができればと思います。

Comment(0)Trackback(0)

この記事のトラックバックURL

ボットからトラックバックURLを保護しています

あけましておめでとうございます。大工の柏尾真輝です。 令和4年に入り、私は柏尾建設の代表取締役に就任することになりました。 すこし自分のことを書いておくと、私は10年程前に滋賀で就職し、大工になりました。 親が大工であり、工務店の代表であったことが大きく影響していますが、小さいころから大工になりたいと考えていました。 高校卒業の後、建築の専門学校に進み、二級建築士と宅地建物取引士を取得し、職人として工務店に就職しました。 滋賀の工務店で5年程、職人として大工仕事をし、兵庫に帰ってきてまた大工を5年程続けていたので、机に向かう仕事をほとんどしていませんでした。 なので、これから経営や事務仕事等の内容を勉強しないといけないです。 去年の末には第2種電気工事士の資格を勉強していましたが、今年からは好きな勉強ばかりでなく、何を勉強しないといけないかもわからないですが、簿記や会社法などの勉強をしていかないといけないのかなと思います。 一応、今の段階でパソコンをつかって、申請書を少し作ったり、登録、申請をしたりする手伝いをしています。 数年前から、国の補助金などは、パソコンを使って申請できることを前提にしていることが増えてきています。 この流れは、パソコンが苦手な一人親方の方たちを排除する流れなんじゃないかとつい邪推してしまします。 2022年(令和4年)は多くを勉強し、代表取締役として必要な知識、能力を少しでも得るように努力をしていこうと思います。 あと、去年はブログをあまりにも更新できていなかったので、2020年はもう少し多く書き込めるように考えなくてはいけないと思います。

Comment(0)Trackback(0)

この記事のトラックバックURL

ボットからトラックバックURLを保護しています

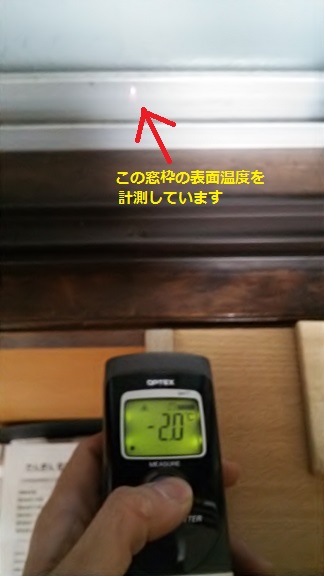

今回は、内窓の効果をお話ししたいと思います。 柏尾建設には、少し古いですが、物の表面温度を測る機械があります。 実は部屋の温度は、天井と床の温度差が少なく、温度が一定の環境の方が快適な空間と言えます。 この機械は、天井と床の温度差が少ない事を、数字で『見える化』するために買っていた物です。 さて、この機械を見つけた時に、ふと、「事務所の内窓の効果も見えるのでは?」と思い、寒い冬の夜に何枚か写真を撮ってみました。  写真は内窓の窓枠の表面温度を撮っている写真です。 表面温度は7.7℃、正直室内側にしては寒いし、いま一つですが、まぁ室温はもう少し高いので着込めば頑張れるくらいの温度です。 この内窓の内側の温度が、外側の窓と比べてどれほどの差があるのかを確かめるため、外側の窓の内側の表面温度を測ってみました。 結果は氷点下以下でした。 外の窓枠の表面温度はー2℃、 内窓の内側が7.7℃だったので、9℃くらいの温度差となっています。 ちょっと外が寒すぎる気もしますが、機械はおおよそ正確に表面温度を測ってくれていると思います。 ちなみに、この結果で内窓を付ければ室温が9℃上がるかといわれると、残念ながらそんなことはありません。窓は部屋の熱が逃げる大きな要因になりますが、すべての熱が窓から逃げている、というわけではないからです。 冬場、室内の熱が逃げる割合は、床から10%・外壁から20%・換気で15%くらい逃げるといわれていますが、窓から逃げる熱が50%ほどを占めているといわれています。 どう測った数値かわかりませんが、窓の断熱性能を上げることは、冬場、部屋の熱を逃がさないためには大分効率的と言えると思います。 ちなみに夏場、窓から侵入する熱は、部屋に入る熱の70%を占めているとか・・・ いいエアコンを使っても、熱がたくさん窓から逃げては、気流が発生し居心地が悪く、快適な環境にはならないかもしれません。 内窓を付ければ熱が逃げることを抑えて、電気代も節約できます。 もう一つ内窓の魅力として、結露が減るという点が挙げられます。 脱衣場の、毎朝結露していた窓に内窓を付けたところ、ピタッと結露が無くなったというお家もあります。断熱性能が上がることで窓の表面温度が上がり、水滴が付きにくくなるのです。 あと、騒音が少なくなります。窓が一つ増えることで、外を走る車の音などが、大分小さくなります。 さて、ここまで内窓の魅力を書いてきたつもりですが、まぁ、欠点も多くあります。 まず高いです。小さな窓で5万から6万円ほどするものになります。窓の交換に比べれば安いですが、大きい窓はもっと金額が上がるので、少し悩むところです。 そして、開け閉めがめんどくさいです。外の窓の鍵を開けるとき、すぐ内側に邪魔な窓が付くので、外の窓を開けたい時にひと手間増えるので、そこはしょうがないと思うしかないです。 あとは、どこでも付くわけではない、という事も付け加えておきます。 内窓は、外の窓の鍵が当たらないところに付けなければいけません。 なので、内窓が付く窓枠の大きさが、8センチほど必要です。この広さは、狭いなら幅の広い窓枠を足すこともできますし、臨機応変に対応できると思います。 長々と書いてきましたが、内窓は、家の性能を効率的にあげるいい方法かなと僕は思っています。寒い部屋で我慢して体を壊すと、たくさん医療費がかかります。やはり、予防は最も低コストな対策だと思います。内窓も、窓のカビの原因となる結露を予防するため、寒くて体調を崩すことを予防するため、うまく使ってもらえればいいと思います。

Comment(0)Trackback(0)

この記事のトラックバックURL

ボットからトラックバックURLを保護しています

あけましておめでとうございます 大工の柏尾です。 年一回、年賀状の画像を貼るブログのようになってきたので、今年は 仕事の写真にこだわらず、もうすこしいろいろな写真をあげられるようにしたいとおもいます。 さて、去年から、コロナウイルスの話題は毎日のようにニュースにでてきています。聞き飽きた、と言いたくなりますが、人の命にかかわるかもしれないニュースなので、無視するわけにもいきません。 しかし、私の住んでいる養父市は兵庫県の中部寄りの北部に位置しており、神戸で感染者が増加している割に感染者が増えておらず、他人事の様に感じてさえいます。 どことなくニュース番組も、マスクの生産の話や帰宅後の手洗いうがいなど、ウイルスが騒がれ始めていた時にしていた呼びかけが少なくなり、病院の苦労話や、飲食店の苦労話など、感染者を減らすより、人の興味を引くドキュメンタリー探しをされているようにも感じます。 では、どうすればいいのか、明確には誰もわからないと思いますが、どうすればいいか、は探し続けなければいけません。 新年の開始早々暗いニュースから始まっているようにも感じますが、よりよい暮らしの為に変わり続けること、考え続けることは普段からみんながすべきだと思います。 感染した人を非難するでもなく、政府の対応を非難するでもなく、いつもより手洗い、うがいを多めに行い、予防対策を徹底する事、これがまずは第一歩だと思います。 予防は最も低コストな対策だと考えています。 風邪薬を買うより、毎日適度な運動、手洗い、うがいをして、暖かくして寝る方が低コストです。 すこし偉そうなことを書いてしまいましたが、まずは自分から、毎日の手洗い、うがいを徹底し、しっかり予防から考えていこうと思います。

Comment(0)Trackback(0)

この記事のトラックバックURL

ボットからトラックバックURLを保護しています

あけましておめでとうございます 大工の柏尾です。 元号が変わり、もう2年目が始まります。月日の流れは本当に早く、日々、世の中が目まぐるしく変化していることが面白いような、どこか変わってほしくないような、そんな思いが致します。 昨年はブログの更新をもっとしようと思っていましたが、あまりできていません。 月二回、あるいは月一回と、目標設定を定めてもうっかり忘れ、書く内容が定まらず、いろいろな言い訳をして、あまり上手くできていなかったように思います。 このブログでは柏尾建設をよく知らない方に、少しでも知っていただくことを目標にしています。できるだけ写真を挙げて、普段見ないような現場の事などが伝わればいいかなと思っています。 何事もそうですが、『時間が無い』という言い訳は最も簡単で、結構いい加減なものだと思います。休憩として30分や、スキマ時間の10分など、探せばいくらかの時間は簡単に見つかります。その時間を使う『やる気』が出せるかどうかが大変な、しかし大切なことだと思います。『時間が無い』という言い訳は、正しい言葉に直すと『やる気が無い』という言葉になります。その言葉を言い訳にするのは少し気が引けると思います。 今年は『やる気が無い』と言い訳をせず、うまく時間が使える方法を探していきたいと思います。

Comment(0)Trackback(0)

この記事のトラックバックURL

ボットからトラックバックURLを保護しています

こんにちは。大工の柏尾です。 今回は梅雨時期に活発になるシロアリの話をしたいと思っています。 先日、とあるお宅から『1階の床の一部ががふかふかする』という話を聞いて、確認のため、床下にもぐってみました。ふかふかしていた床の近くまで来ると、土台に土が付いている状態でした。 この土はシロアリが運んだ土であったり、排泄物であったりが混じったもののようです。 とくに床下が湿っているようにも思いませんでしたが、この土台の向こう側は浴室にあたるようで、その辺で湿気がこもり、シロアリが寄って来たのかなと思われます。 ちなみに脱衣場から浴室に入る入口の下は結構被害にあわれていました。 表面はちょっと古くなってきたかな?というくらいの状態でも、ふたを開けてみるとこの状態でした。 そのつもりになって見てみないと、普段使っている家は意外と気にならないものです。すこし剥がれていたり、色が変わっていても、『前からこんな感じだったかな?』と思う程度で済んでしまう経験はだれにもあると思います。 さて、注意してみるといっても、どう注意したらいいのか?というのは難しい話です。 ここでひとつ、次の画像を見ていただきたいと思います。 これは、一階の収納の中にあったバスタオルです。土が付いているのは、シロアリの通り道である蟻道と呼ばれる土の道です。部屋は、普段から使っている部屋だったそうですが、この収納は長い間開かれていなかったそうです。 シロアリは、木しか食べないわけでは無く、こんなバスタオルや段ボールなんかもぼろぼろに食い荒らしてしまうことがあります。 シロアリの対策や見つけ方などの情報は、検索すれば見つかると思いますが、なんでも無い時にシロアリの対策を検索する人はまずいないと思います。この日記を見た方は、少し家のための行動に気を付けて、できればどこかの誰かに、『すこし家のためにきをつけないとね』なんて話をしていただけたらすごくうれしいことです。

Comment(0)Trackback(0)

この記事のトラックバックURL

ボットからトラックバックURLを保護しています

あけましておめでとうございます 大工の柏尾です。 いのしし年の2019年が始まりました。そして平成最後の年でもあるそうです。 これからもまじめな施工を心掛けていきますので、本年もよろしくお願いいたします。

Comment(0)Trackback(0)

この記事のトラックバックURL

ボットからトラックバックURLを保護しています

こんにちは。大工の柏尾です。 平成30年から『建物状況調査制度』の運用が開始されます。 突然、『建物状況調査』といわれても、あまり聞きなじみのない言葉だと思います。場合によっては『インスペクション』という言葉が使われますが、同じものと思って大丈夫です。 昔は「住宅現況検査」と言われていましたが、これらの言葉には明確な区分けは無いようです。 住宅状況調査 建物状況調査 ⇔ インスペクション ⇔ 家の劣化状況の調査 状況調査士 ⇔ インスペクター ⇔ 調査をする人 住宅現況検査 ≒ 住宅状況調査 少し話がそれますが、平成25年頃の国土交通省のガイドラインでは、「住宅現況検査」の言葉が使われ、宅地建物取引業法の条文の中では『建物状況調査』という言葉が使われています。 インスペクションという言葉はどちらともとらえられるような、広い意味を持つ言葉と考えられます。 この『建物状況調査』ですが、〇建築基準法に当てはまるか 〇建物に異常がないか 等を調査するものではありません。 極端に言うと、壁紙がめくれているか、水道はうまく機能するか、等を調査します。 他には、床下、天井裏、外壁、基礎、等を確認し、全体的に劣化事象を確認していきます。 これらの調査は、中古物件の購入時に、物件の状況を購入者が正しく把握してもらうほか、既存住宅購入後のリフォームやメンテナンスをするときの参考にすることができます。 主に既存住宅の購入時にこの状況調査をすることになると思います。 ちなみに、最初に 「建物状況調査制度の運用が開始される」 と言いましたが、調査は義務ではなく、業者さんが、「調査事業者を紹介できますよ」と説明することが義務のようです。 紹介が義務ではなく、紹介できるかどうかを示すことが義務のようです。(ややこしいですね。)

以前、私はこの技術者講習を修了し、登録証をもらっているのですが、基礎の鉄筋を検査する機械などを持っていないため、現状は状況調査が限定的に可能な状態になってしまっています。大工としての意見は言えるのですが、鉄筋の位置などはどうしようもありません。買うのはもったいないような・・買わずに資格を遊ばせるのがもったいないような・・・難しいところです。

Comment(0)Trackback(0)

この記事のトラックバックURL

ボットからトラックバックURLを保護しています

冬が終わり、段々と暖かく感じる日が多くなってきました。 会社でもタイヤを交換したり、春に向けての準備を始めています。 もう少し暖かくなってからの話ですが、エアコンの交換をしておくのが良い時期なんだそうです。 夏本番になってからクーラーを使おうとして、その時に初めて故障に気付いたとしたら、性能を比べたり、いろいろ検討する時間も無いままに、すぐ交換しなければいけなくなるそうです。 冬はストーブを使い、夏はクーラーを使うようなお家は特に注意したほうがいいかもしれません。 そのほかにも、できれば梅雨本番までに雪で傷んだ屋根などは直しておきたいところですし、外壁の劣化も気にしておきたいところですが・・・、実際に、雨が降ってみないと雨漏りは見つけにくいものなんじゃないかと思います。 お家は、立てた後もメンテナンスなどで何かと費用が掛かります。場合によっては数百万から一千万円が必要とも言われています。一度にそれだけ必要と言う訳ではありませんが、少しづつは用意しておくべきだと思います。 急に交換であったり、修理が必要になって、焦らないように、事前に準備は必要だと思います。

Comment(0)Trackback(0)

この記事のトラックバックURL

ボットからトラックバックURLを保護しています

56件中(1件〜10件を表示しています)

前

| 次 |

||||